郁文社の精鋭を2人紹介します。

青木 聴雪氏(郁文社)

郁文社で一番の長身で高木先生の「揮毫」(大字)をよく手伝っています。

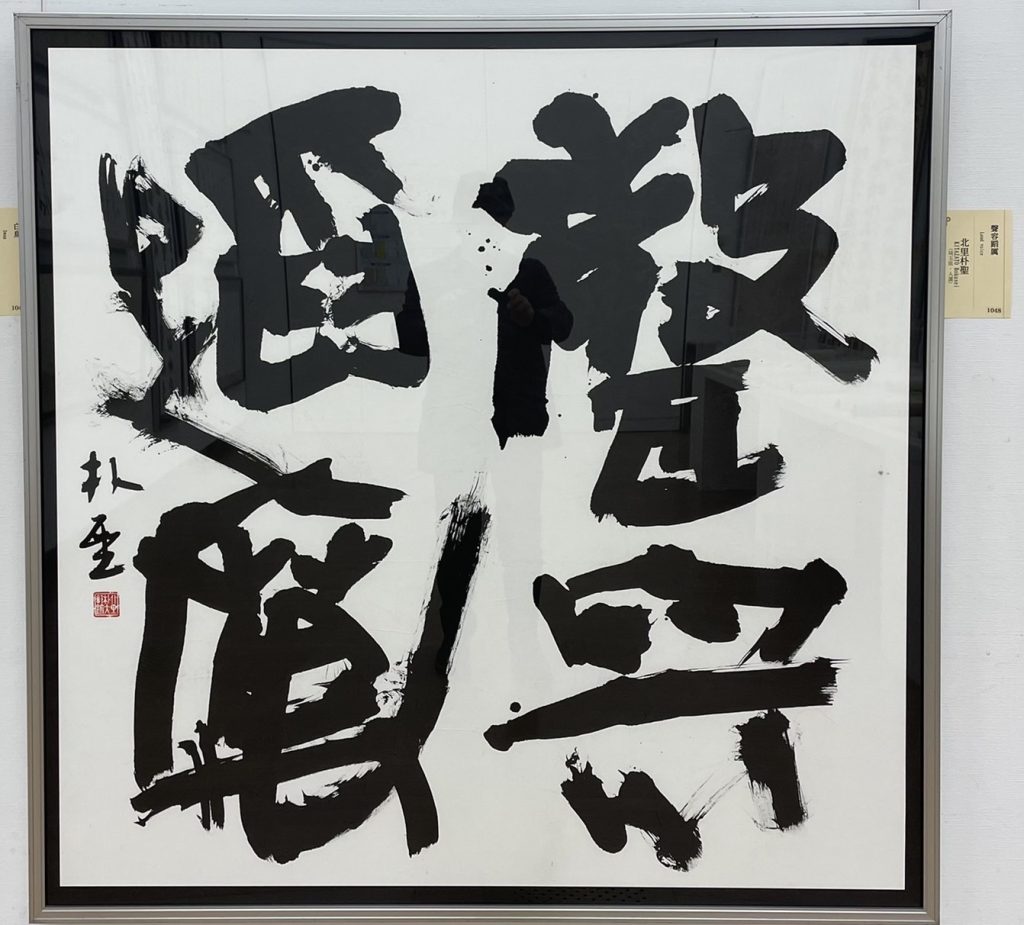

北里 朴聖氏(郁文社)

独特の間のある書作をします。本人曰く「同じ余白では仕上がらない」字形の研究にも造詣が深い。

郁文社の精鋭を展示室順に3人続けて紹介します。

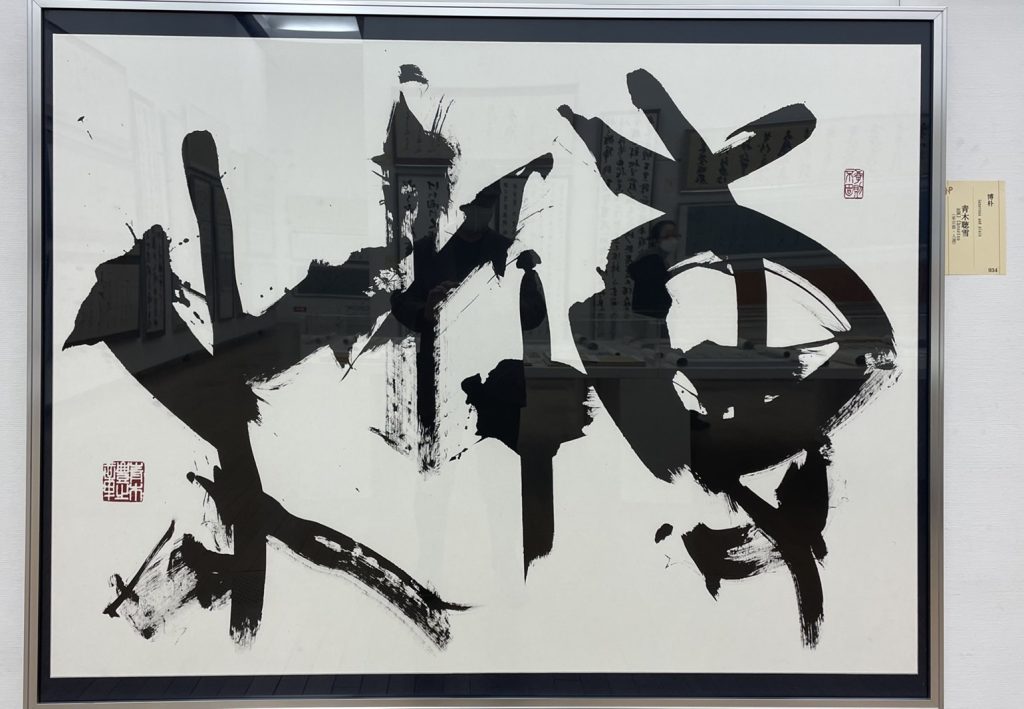

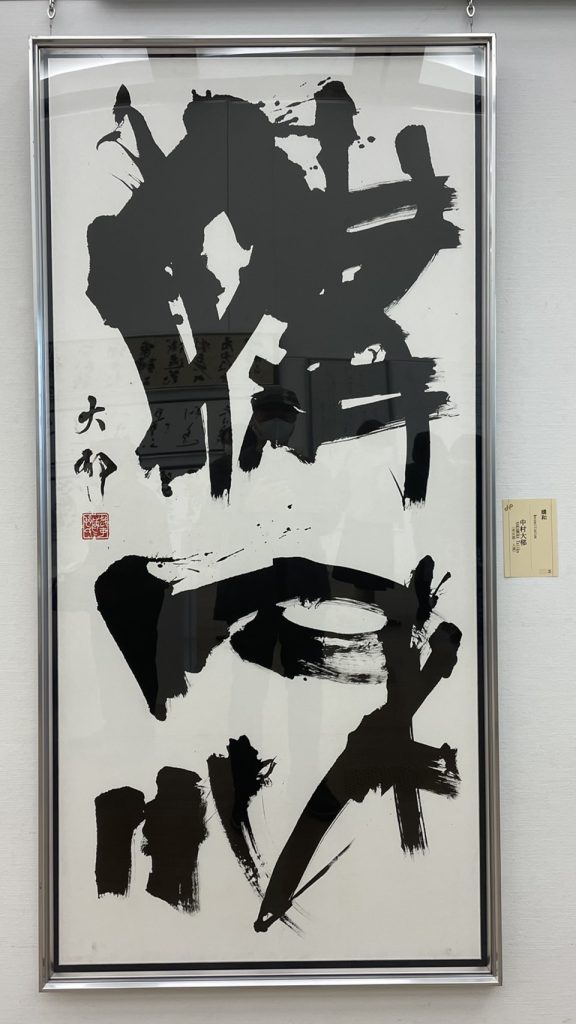

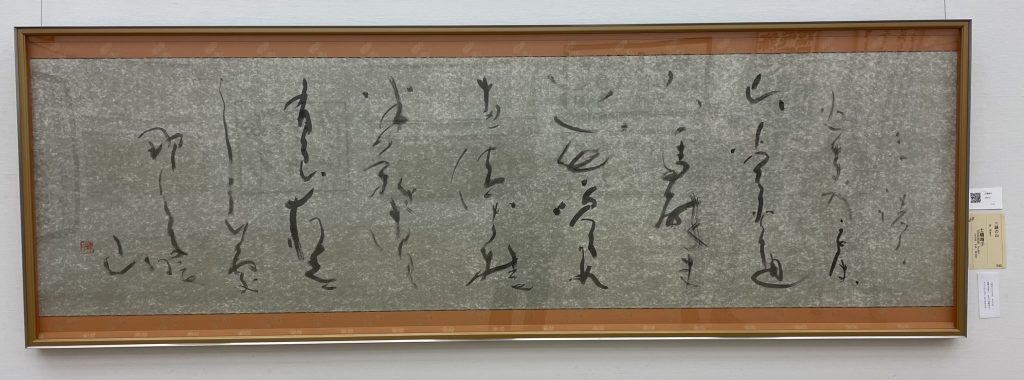

中村 大郁氏(郁文社)

行書の大字を得意としていますので雄渾な筆致です。郁文社の事務全般を担当。

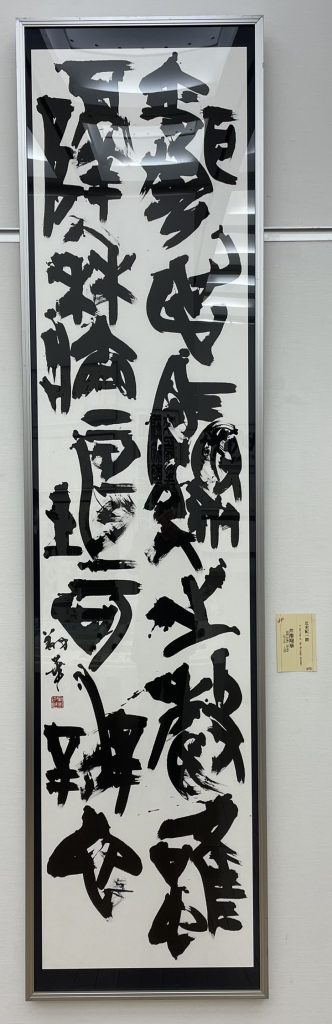

芹沢 翔華女氏(郁文社)

切れのある運筆で、毎回感心しています。気配りのできる才媛で、20歳台後半で大東文化大学の講師に抜擢。

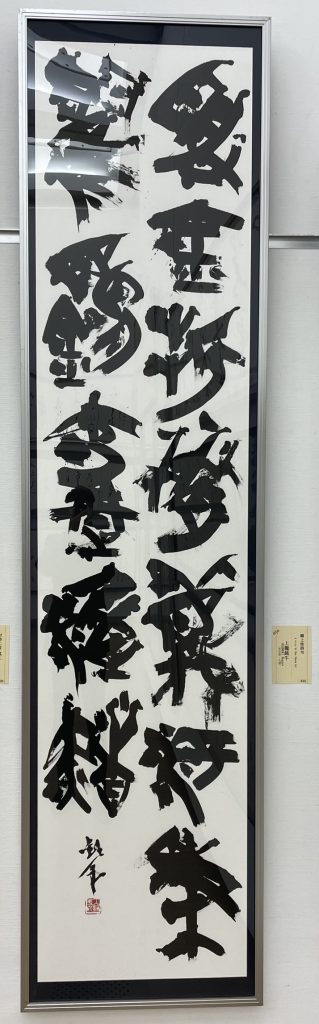

上籠 鈍牛氏(郁文社)

ウェブなどで発信しているので周知の方も多いでしょう。銀座の教室は盛況とか。

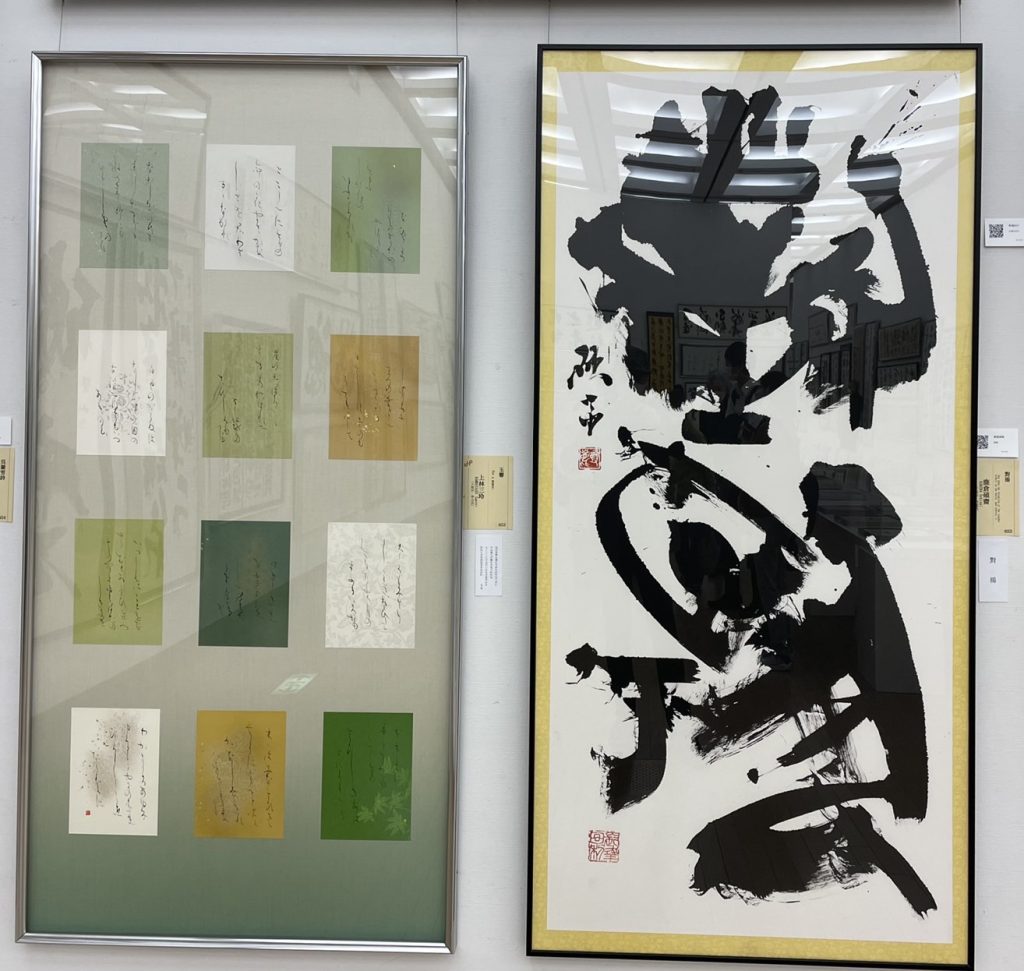

林田 翠山先生

片仮名の調和体も珍しいです。

故上条信山先生の師系と思われますが、片仮名の纏め方として参考になります。

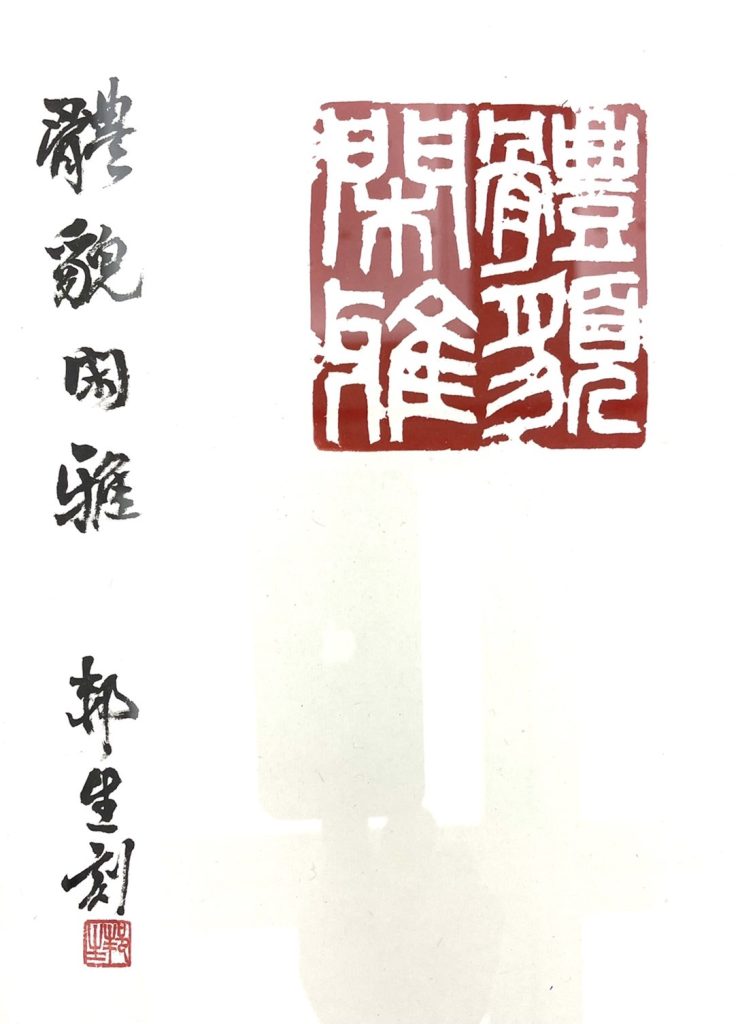

飯田 邦生先生

いつも当会の会員の雅印を丁寧に刻ってくれています。人柄が滲み出る様な温和な白文です。

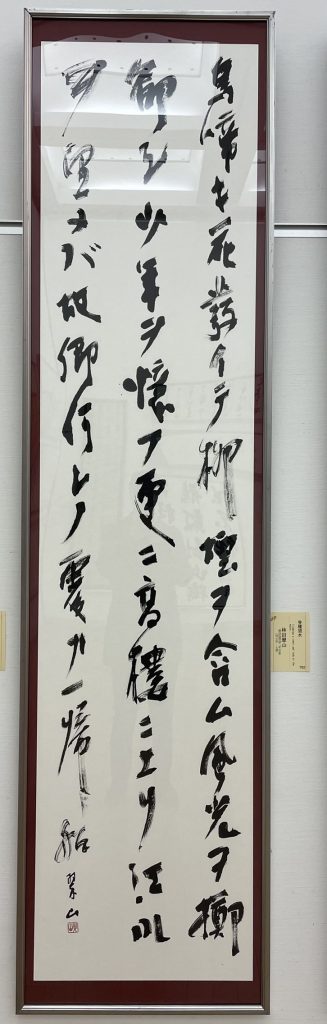

鹿倉 碩齋先生

配列の妙。部門ごとの展示ではないので写真のような並び方にもなります。

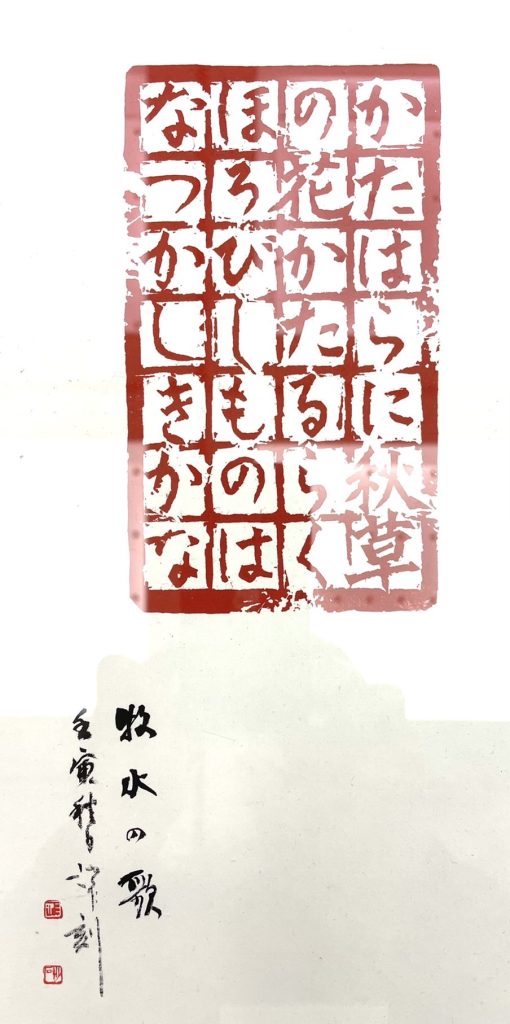

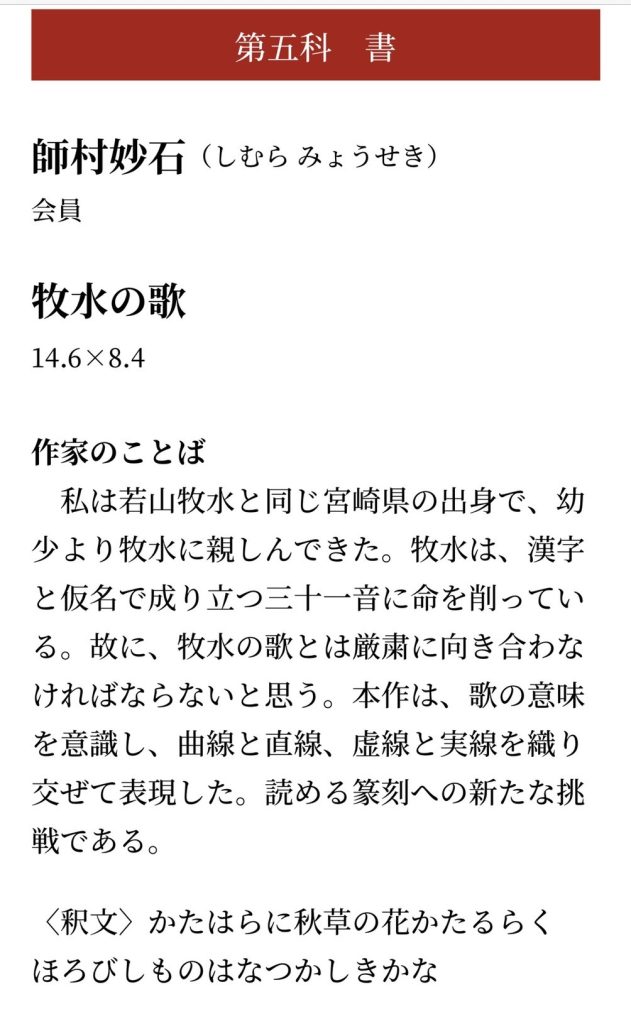

師村 妙石先生

篆刻の調和体です。以前にも一度見た事はありますが、珍しいのでご覧下さい。

先生の解説も載せておきます。

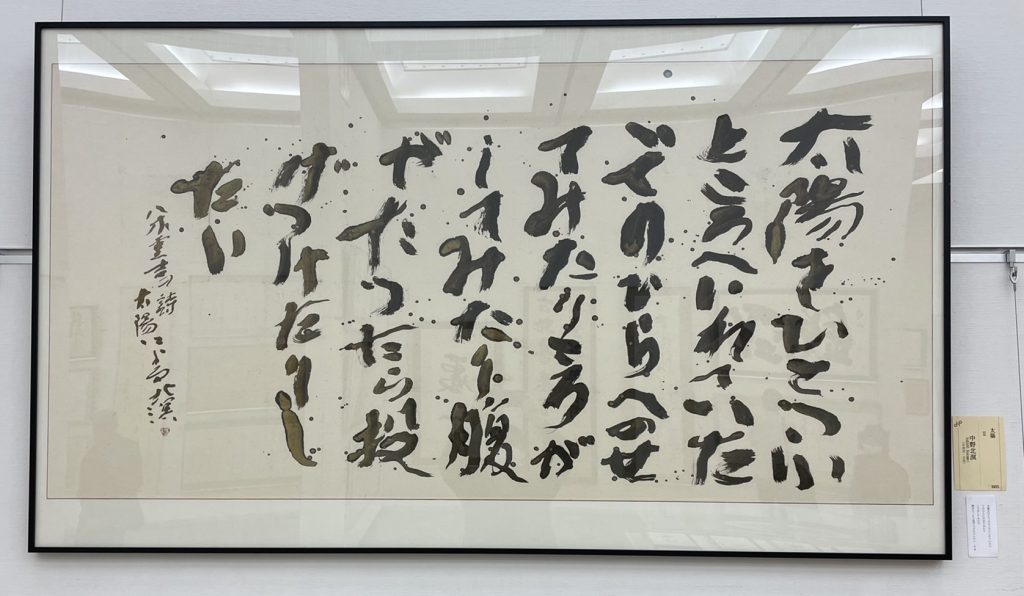

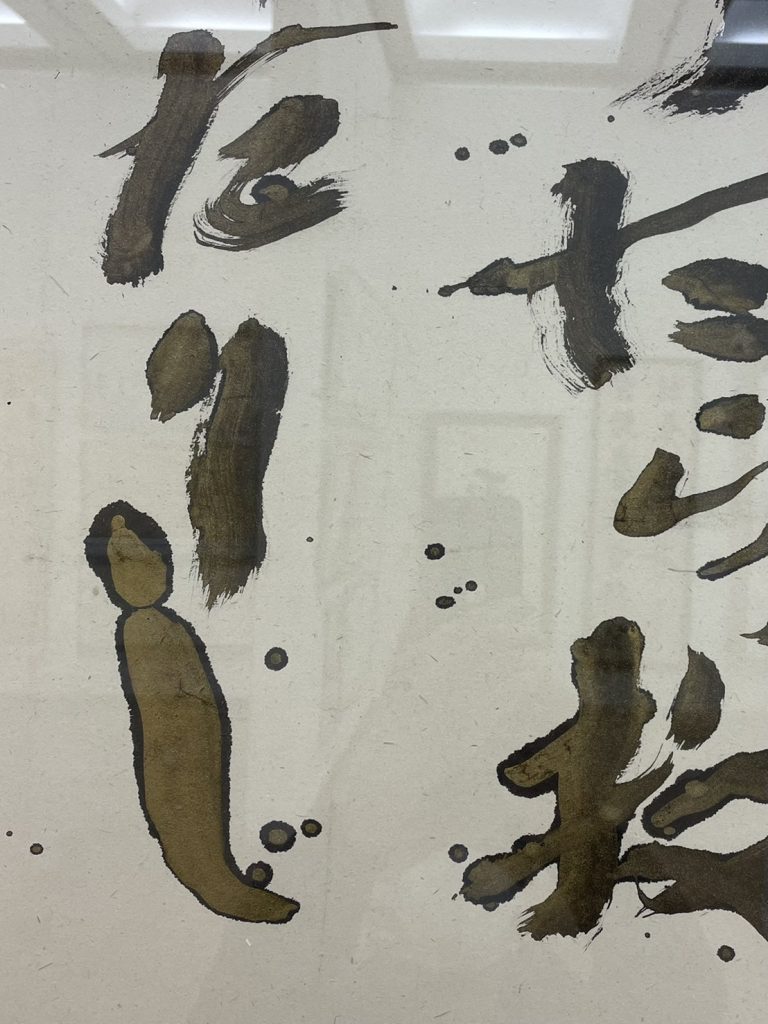

中野 北溟先生

今年99歳(白寿)を迎えられました。

北海道で只一人の日展会員(五科)です。

今は施設で暮らしている由、光黎書展のお祝いで電話を頂き、昔話など懐かしく話しておられました。作品の書風は先生独自の世界観で書作していますが、墨色を見て驚きました。「金泥」で書かれています。小作品ではよく見掛けますが、大作での意欲に感服致しました。若い感性が長生きの秘訣なのですね。

戸澤 秋亭先生

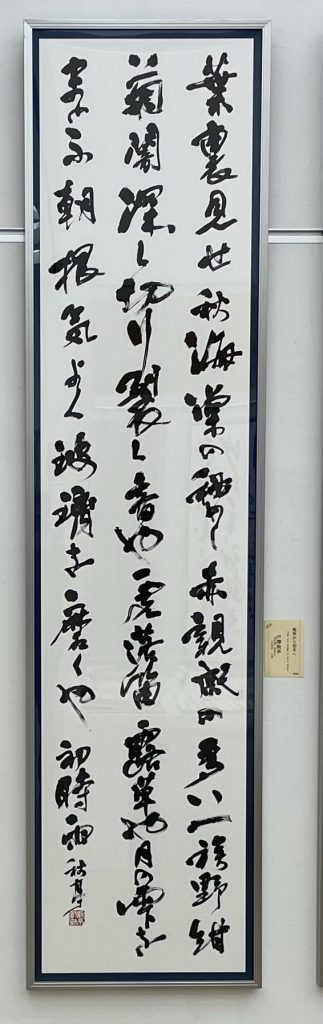

ここらで私の作品を掲載致します。

今年も展示は良い「10室」にありました。1室から閲覧して11室が特別賞、12室がメインの部屋(高木先生他)13室から会員と続いていきます。

自分の作品を評するのは気が引けますので例年招待券を進呈しているO氏が礼状がてら印象を書いてくれましたので転載致します。

面映ゆい気もしますが眼識は確かです。

戸澤先生の俳句を連ねた書は漢字、かなのバランスが絶妙でメリハリがありかつエッジの利いた感じがあり好きです。最初に見た時に中央の「裂」の字が目に飛びこみ刺激的な印象を受けた後、「まとふ朝」の単語が目に入り、三浦大知「燦燦」の歌詞がよぎり、硬軟折り混ぜた様な印象を受けました。館内ひと通り沢山の作品を小一時間かけて見ましたが先生の作品の様に、一作品の中に「硬・軟・強・弱・かな・冷・温」を散りばめているのは余り無かった様に感じました。(僭越ながら)

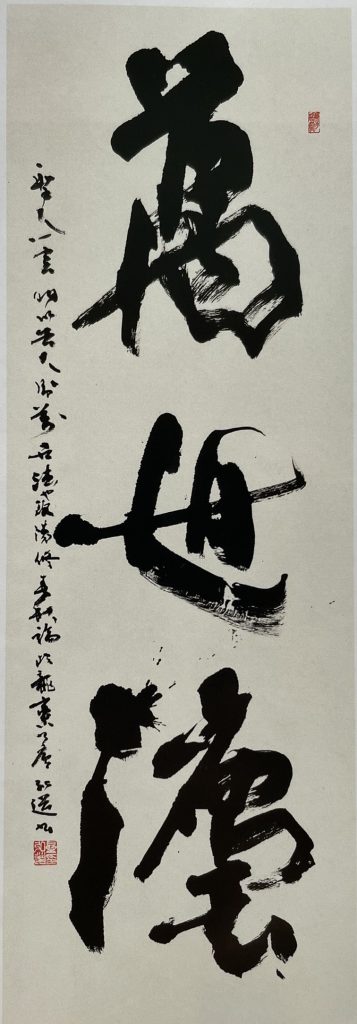

星 弘道先生

今回展の審査主任を務めた星弘道先生の「萬世法」近年は横物の作品が多かったが尾崎先生ばりの大字に長落款の構成「法」の字体は王鐸ばり、筆法にも王鐸を感じられる。

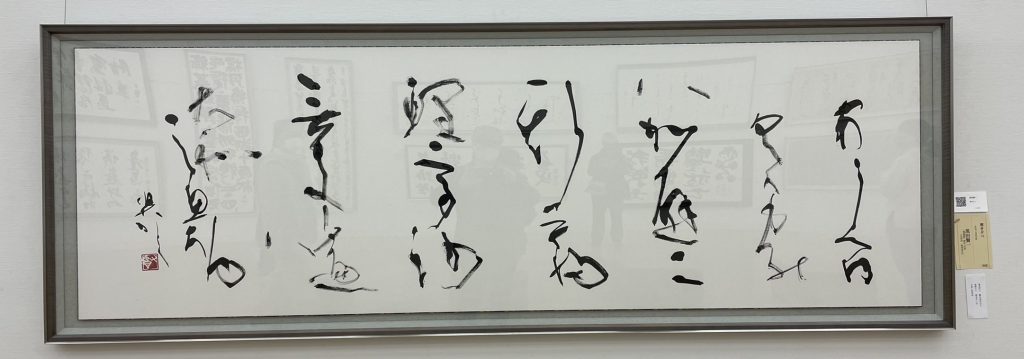

黒田 賢一先生

かなでは黒田賢一先生、筆致の鋭く強靭なのはいつもながら、私は王鐸の匂いを感じて見ています。

土橋 靖子先生

土橋靖子先生はここ数年作風に変客が見られます。大家になられても飽くなき探究心に頭が下がります。北海道での揮毫会でお手伝いをさせて頂いてから親しく声を掛けて下さいます。

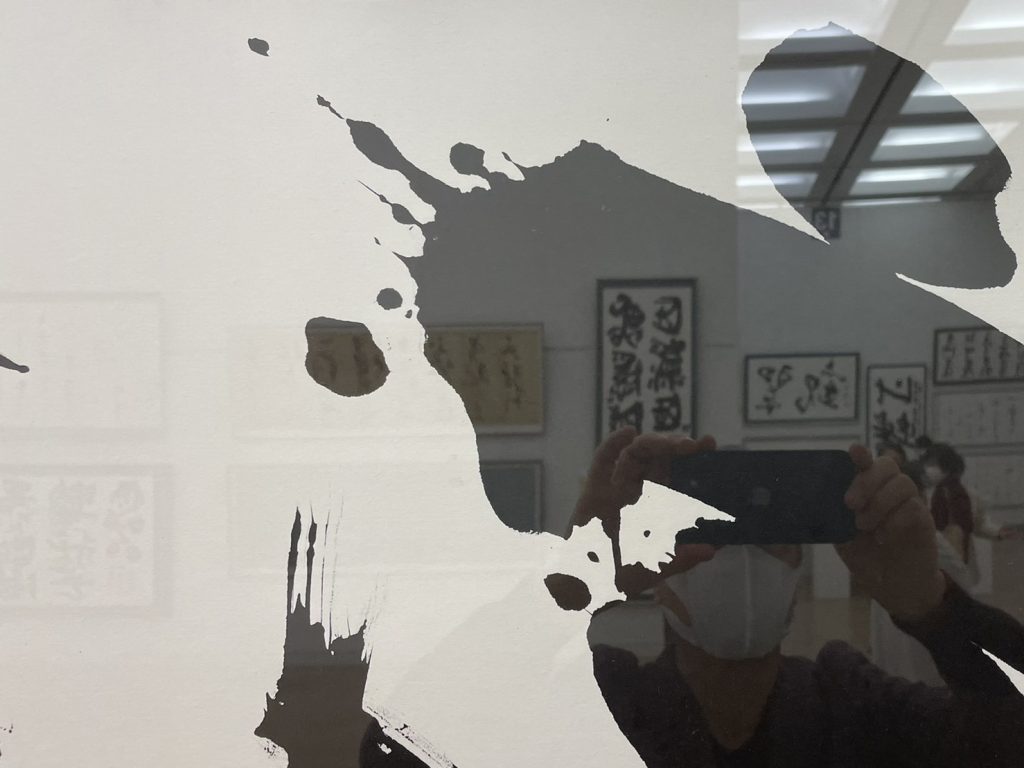

新井 光風先生

新井光風先生の「聞道」の疎密の密の重量感はいつもだが圧倒される。「飛墨」にも計算しつくされた巧みさがある。

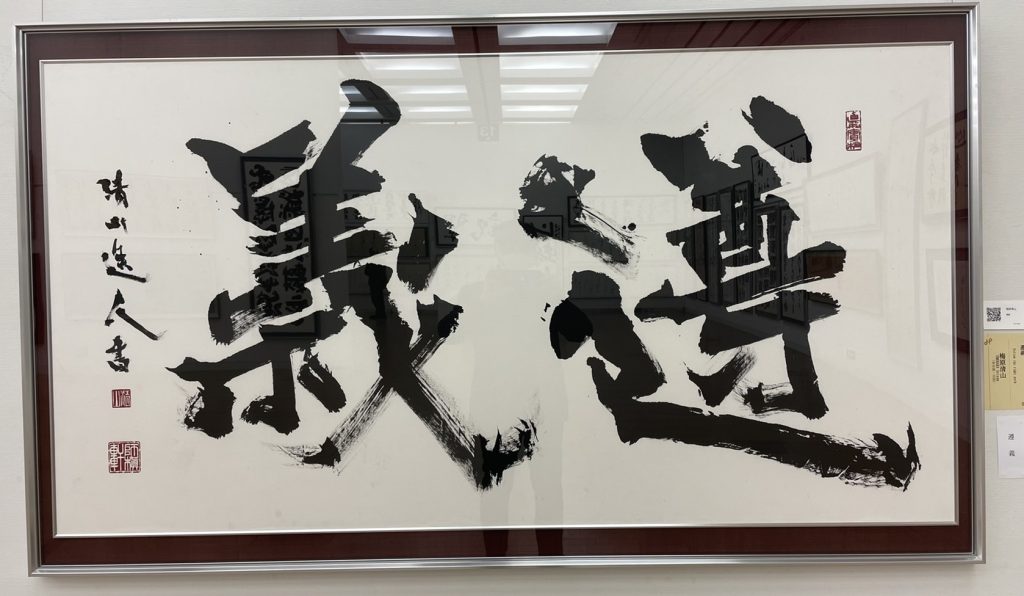

梅原 清山先生

今年101歳を迎えられた梅原清山先生、「遵義」この気迫たるや若者は是非見習ってほしい。語句も含蓄があり後輩に範を示している。

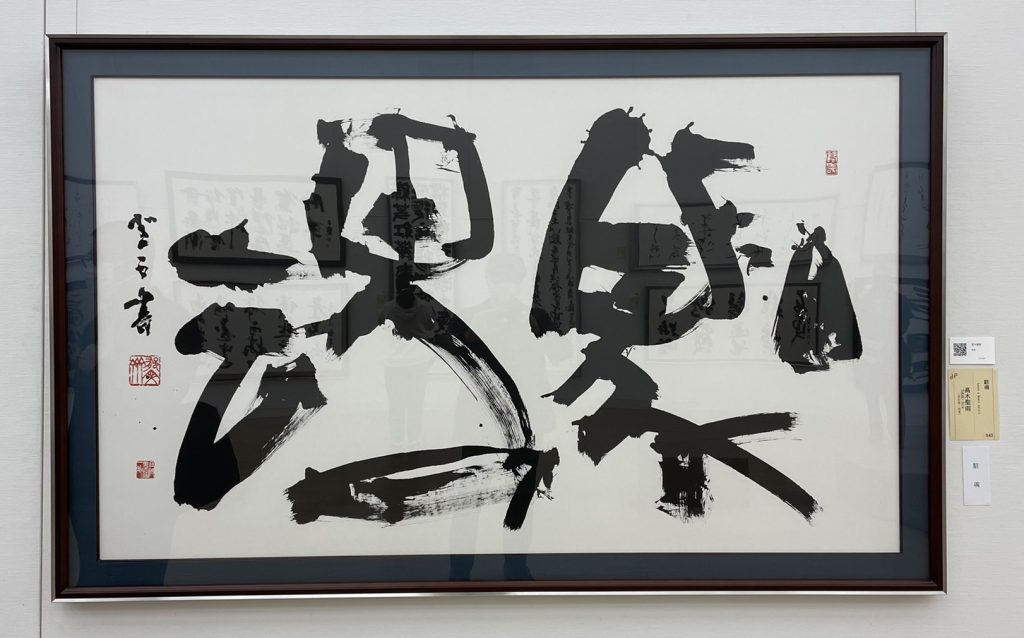

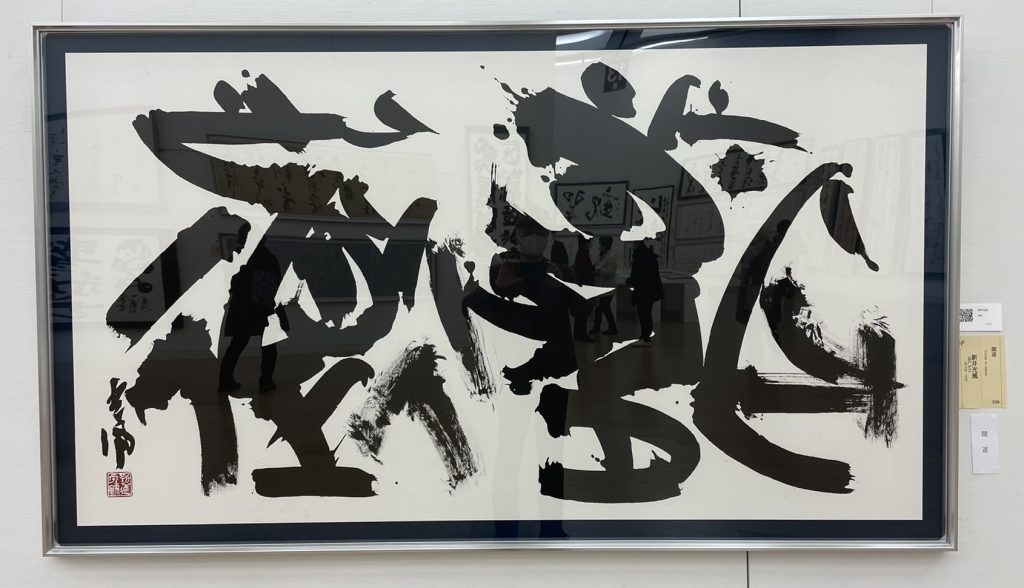

高木 聖雨先生

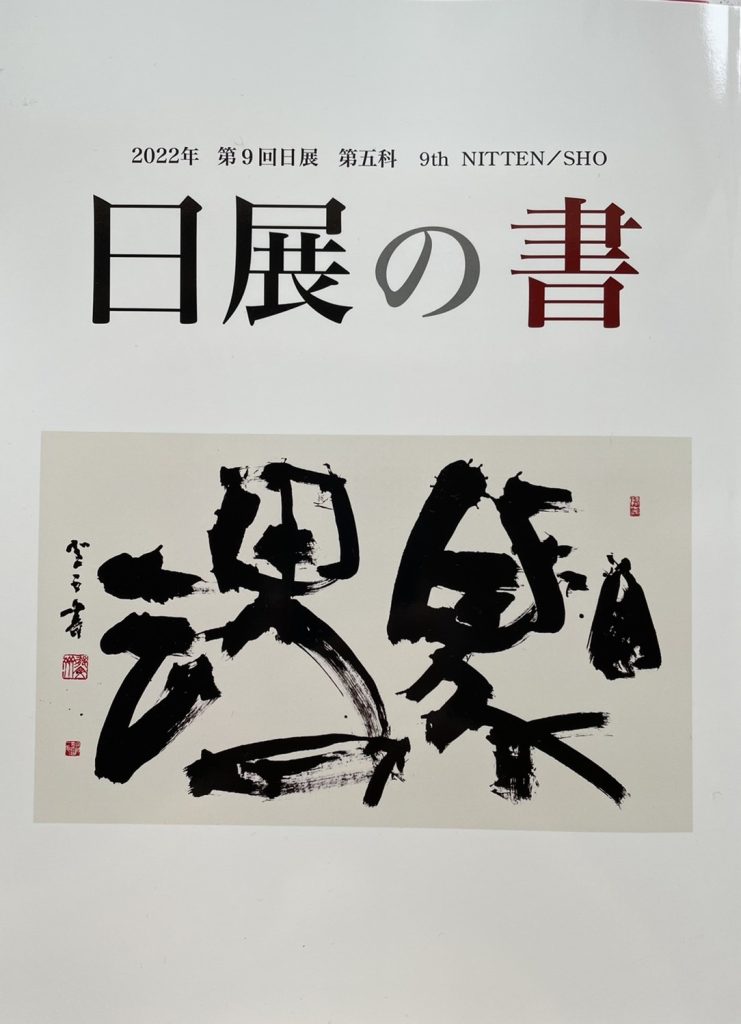

3年ぶりに日展(日本美術展覧会)をゆっくり鑑賞してきました。会員の中には日展をまだ見たことのない方、よく分からない方もいると存じますので、私なりの所感を述べてみます。(諸先輩には僭越ですが、ご笑読下さい)

師の高木聖雨先生の「駐魂」二字共中央に大胆な余白を配置しての(本人の解説にもあるが)構図に驚かされる。散漫になりがちな所を「主」と「鬼」の脚を密にして締めている。凡人には思いつかない発想に敬服。「日展の書」図録の表紙も飾った。